「VFO1130」入荷しました。

皆さん、こんにちは。

先日から、品切れだった「VFO1130」の再販を、開始しました。

今日、秋月さんからパ-ツが届いたので、急遽パッキングしました。

よろしくお願いします。

先日から、品切れだった「VFO1130」の再販を、開始しました。

今日、秋月さんからパ-ツが届いたので、急遽パッキングしました。

よろしくお願いします。

50MHzリニアアンプ・セミキットを発売しました。

皆さん、こんにちは。

皆さん、こんにちは。

大変お待たせしました。

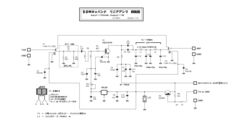

発売が遅れていた、50MHzリニアアンプ「POW1130」セミキットの

販売を始めました。

Tran1130+Gen1130のセットに合わせて、設計しています。

50MHzにおいて、100mW入力で、出力は0.8W(電源12V時)に

なります。

スル-回路が入っていますので、Tran1130のアンテナ端子に調節つなぐだけで、出力アップができます。

スタンバイは、送信時の「+TX12V」を、アンプ基板のスタンバイ端子に

加えるだけです。

他のバンドでの仕様には、LPFの定数を変えてください。

入力レベルなどは、同じにしてください。

ATTが必要な場合は、基板上に実装するパタ-ンが、用意されています。

もう少しパワ-が欲しい所ですが、他のユニットに合わせて、電源が12Vなので、0.8W程度となります。

(スル-回路に使用しているリレ-が、汎用品なので損失が多少あるかもしれません。

価格は、 1set ¥6000(税込み)?送料¥350でお願いします。

なお、他のキットの送料も、郵便代が上がったため、+¥50とさせていただきます。

皆さん、こんにちは。

皆さん、こんにちは。大変お待たせしました。

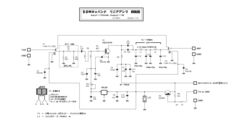

発売が遅れていた、50MHzリニアアンプ「POW1130」セミキットの

販売を始めました。

Tran1130+Gen1130のセットに合わせて、設計しています。

50MHzにおいて、100mW入力で、出力は0.8W(電源12V時)に

なります。

スル-回路が入っていますので、Tran1130のアンテナ端子に調節つなぐだけで、出力アップができます。

スタンバイは、送信時の「+TX12V」を、アンプ基板のスタンバイ端子に

加えるだけです。

他のバンドでの仕様には、LPFの定数を変えてください。

入力レベルなどは、同じにしてください。

ATTが必要な場合は、基板上に実装するパタ-ンが、用意されています。

もう少しパワ-が欲しい所ですが、他のユニットに合わせて、電源が12Vなので、0.8W程度となります。

(スル-回路に使用しているリレ-が、汎用品なので損失が多少あるかもしれません。

価格は、 1set ¥6000(税込み)?送料¥350でお願いします。

なお、他のキットの送料も、郵便代が上がったため、+¥50とさせていただきます。

100mW基準発振器

皆さん、こんにちは。

昨年、暇なときに「100mW基準発振器」という物を、製作しました。

「画像フォルダ-」へ、UPしました。

周波数は、50MHzと26MHzの物と、2setです。

26MHzは、HF帯用として、手元にあった適当なクリスタルを、使いました。

この様な物をなぜ製作したかと言うと、リニアンプ開発時、いちいち

トランシ-バ-をつなげるのが面倒で、個別に発振器を作ろうと思いました。

パワ-の校正は、オシロスコ-プを使い、ACのピ-ク電圧を測り、実効値を

求め、あとは計算により、パワ-を求めました。

そのため、精度は、家のオシロスコープ程度となります。

なかなか、高周波の電圧を測定するものがなく、オシロが一番てっとばやい

測定器となります。

(実は、デジタルオシロを使いましたが、今までのアナログオシロと違い

計算したパワ-値が、退官するパワ-値とかなりかけ離れた値を取る

など、結構難しい面もあります。デジタルオシロに関しては、詳しくない

のですが、なかなかクセがありそうな感じです)

応用としては、QRPパワ-計を作る際の信号源とか、FCZ製パワ-計の

校正とか、考えれば、まだ出てくると思います。

パワ-測定は、実はかなり難しい所があり、メ-カ-製のパワ-計も

目安程度と、考えたほうがいいと思います。

今回販売しようとしているパワ-アンプは、なんだかんだで、どうやら12V

電源で、出力は0.8Wぐらいなようです。

考えてみると、このTRでは、このぐらいが精いっぱいです。

なかなか、パワ-に対して確信が持てず(いろいろは測定をして、それぞれ

値が異なることが多かったためです。)悩みました。

結果としては、出力パワ-は、手持ちの測定器では、おおむね目安でしかな

いことが分かりました。

これでも不便はないのですが、アマチュアの悲しい性で、今出ているパワ-の

少しでも正確な値が知りたくなります。

交信が好きな人は、交信が目的なので、飛べばよくあまりパワ-に関しては

アバウトです。

自作家だけの病でしょうね。

では。

昨年、暇なときに「100mW基準発振器」という物を、製作しました。

「画像フォルダ-」へ、UPしました。

周波数は、50MHzと26MHzの物と、2setです。

26MHzは、HF帯用として、手元にあった適当なクリスタルを、使いました。

この様な物をなぜ製作したかと言うと、リニアンプ開発時、いちいち

トランシ-バ-をつなげるのが面倒で、個別に発振器を作ろうと思いました。

パワ-の校正は、オシロスコ-プを使い、ACのピ-ク電圧を測り、実効値を

求め、あとは計算により、パワ-を求めました。

そのため、精度は、家のオシロスコープ程度となります。

なかなか、高周波の電圧を測定するものがなく、オシロが一番てっとばやい

測定器となります。

(実は、デジタルオシロを使いましたが、今までのアナログオシロと違い

計算したパワ-値が、退官するパワ-値とかなりかけ離れた値を取る

など、結構難しい面もあります。デジタルオシロに関しては、詳しくない

のですが、なかなかクセがありそうな感じです)

応用としては、QRPパワ-計を作る際の信号源とか、FCZ製パワ-計の

校正とか、考えれば、まだ出てくると思います。

パワ-測定は、実はかなり難しい所があり、メ-カ-製のパワ-計も

目安程度と、考えたほうがいいと思います。

今回販売しようとしているパワ-アンプは、なんだかんだで、どうやら12V

電源で、出力は0.8Wぐらいなようです。

考えてみると、このTRでは、このぐらいが精いっぱいです。

なかなか、パワ-に対して確信が持てず(いろいろは測定をして、それぞれ

値が異なることが多かったためです。)悩みました。

結果としては、出力パワ-は、手持ちの測定器では、おおむね目安でしかな

いことが分かりました。

これでも不便はないのですが、アマチュアの悲しい性で、今出ているパワ-の

少しでも正確な値が知りたくなります。

交信が好きな人は、交信が目的なので、飛べばよくあまりパワ-に関しては

アバウトです。

自作家だけの病でしょうね。

では。

今年もよろしくお願いいたします。

皆さん、こんにちは。

お正月から、だいぶたちますが、新年のご挨拶と言う事で。

ことしも、楽しい自作をしましょう。

1月4日に、母の葬儀があり、今はその事後処理に、追われています。

落ち着くまでには、もう少し時間がかかるようです。

50MHzのリニアンプ・キットは、部品の発注が終わり、今製作マニュアルを書き出したところです。

遅れてしまい、申し訳ないです。

さ-、2025年は、何を作りましょうか。

お正月から、だいぶたちますが、新年のご挨拶と言う事で。

ことしも、楽しい自作をしましょう。

1月4日に、母の葬儀があり、今はその事後処理に、追われています。

落ち着くまでには、もう少し時間がかかるようです。

50MHzのリニアンプ・キットは、部品の発注が終わり、今製作マニュアルを書き出したところです。

遅れてしまい、申し訳ないです。

さ-、2025年は、何を作りましょうか。

今年一年、ありがとうございました。

皆さん、こんにちは。

家の関係で、これが今年最後の、あいさつとなります。

皆さんに、HPをご覧いただき、ありがとうございました。

50MHzリニアアンプが、中途半端になってしまい、申し訳ございません。

来年いなったら、作業を迅速に進めます。

もう少し、お待ちください。

-・・・-

今年一年も、いろいろなことがありました。

年末に母が亡くなり、告別式は来年へ持ち越しとなりました。

今年の夏は、ものすごく暑かったですね。

その時期に、家をリフォ-ムしたのですが、暑さで体調を崩しました。

人の出入りで疲れたようです。今は、回復しました。

自作関係も、1130ユニットシリ-ズを中心に、ずいぶんと製作しました。

来年いなったら、未発表の実験など、いろいろと公開できると思います。

来年も、新しい工作ネタを、提供できればと思います。

よろしくお願いいたします。

PS:年始のご挨拶は、できませんので、ご了承ください。

CYTEC/JE1AHW 内田

家の関係で、これが今年最後の、あいさつとなります。

皆さんに、HPをご覧いただき、ありがとうございました。

50MHzリニアアンプが、中途半端になってしまい、申し訳ございません。

来年いなったら、作業を迅速に進めます。

もう少し、お待ちください。

-・・・-

今年一年も、いろいろなことがありました。

年末に母が亡くなり、告別式は来年へ持ち越しとなりました。

今年の夏は、ものすごく暑かったですね。

その時期に、家をリフォ-ムしたのですが、暑さで体調を崩しました。

人の出入りで疲れたようです。今は、回復しました。

自作関係も、1130ユニットシリ-ズを中心に、ずいぶんと製作しました。

来年いなったら、未発表の実験など、いろいろと公開できると思います。

来年も、新しい工作ネタを、提供できればと思います。

よろしくお願いいたします。

PS:年始のご挨拶は、できませんので、ご了承ください。

CYTEC/JE1AHW 内田

リニアンプ・キットが遅れます。

皆さん、こんにちは。

MilkyWay6用の、1Wリニアアンプ・キットの発売が、少し遅れます。

理由は、母が入院しまして、いろいろと時間がとられるからです。

申し訳ないですが、ちょっと時間を頂きたいと思います。

MilkyWay6用の、1Wリニアアンプ・キットの発売が、少し遅れます。

理由は、母が入院しまして、いろいろと時間がとられるからです。

申し訳ないですが、ちょっと時間を頂きたいと思います。

2SC1970の件

皆さん、こんにちは。

先日、リニアアンプに使う、2SC1970の入手ができないと書きましたが、

その後、 小林さん/横浜、冨川さん/那須塩原 お二人のご尽力で

入手できました。

MilkeyWay6の、アンプ「POW1130」のキットを、作ります。

ただし、TRの数が限られているので、いつものように少量生産となります。

これで、100mW->1W が実現します。

もう少しお待ちください。

先日、リニアアンプに使う、2SC1970の入手ができないと書きましたが、

その後、 小林さん/横浜、冨川さん/那須塩原 お二人のご尽力で

入手できました。

MilkeyWay6の、アンプ「POW1130」のキットを、作ります。

ただし、TRの数が限られているので、いつものように少量生産となります。

これで、100mW->1W が実現します。

もう少しお待ちください。

久々の書き込みです。

皆さん、こんにちは。

皆さん、こんにちは。

しばらくぶりの、書き込みになります。

今年の夏は、本当に暑かったようで、結構ダメ-ジを受けました。

胃の調子が悪く、食欲もなくなり、やる気も起きず、自作も、しばらく

お休みでした。

先週あたりから、食欲も出てきて、なんとなく復帰できそうです。

こんなに長い、夏バテ状態は、初めてです。

50MHzトランシ-バ-「Milkyway6」の、出力が100mWなので、

もう少しパワ-アップしたいと考えていました。

手持ちのTRの中で、2SC1970を使って、1W出力が出ました。

しかし、この石が入手できず、現在どうするか、悩んでいます。

HFですと、適当な石でも、1Wは出ますが、50MHzとなると、175MHzが増幅できる石でないと、まともに出力が出てきません。

どうしますかね~~。

皆さん、こんにちは。

皆さん、こんにちは。しばらくぶりの、書き込みになります。

今年の夏は、本当に暑かったようで、結構ダメ-ジを受けました。

胃の調子が悪く、食欲もなくなり、やる気も起きず、自作も、しばらく

お休みでした。

先週あたりから、食欲も出てきて、なんとなく復帰できそうです。

こんなに長い、夏バテ状態は、初めてです。

50MHzトランシ-バ-「Milkyway6」の、出力が100mWなので、

もう少しパワ-アップしたいと考えていました。

手持ちのTRの中で、2SC1970を使って、1W出力が出ました。

しかし、この石が入手できず、現在どうするか、悩んでいます。

HFですと、適当な石でも、1Wは出ますが、50MHzとなると、175MHzが増幅できる石でないと、まともに出力が出てきません。

どうしますかね~~。

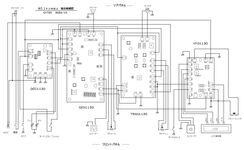

Milkyway6 各基板総合結線図

2SK241を発見しました。

先ほど、書きましたが、行方不明の2SK241を、発見しました。

もう少しは、1130シリ-ズが続けられます。

よくある話ですが、いつもと違うパーツボックスに、しまっていました。

お騒がせしました。

もう少しは、1130シリ-ズが続けられます。

よくある話ですが、いつもと違うパーツボックスに、しまっていました。

お騒がせしました。

2025/01/16(Thu) 15:13

2025/01/16(Thu) 15:13